寄附募集について

現在、以下の神戸歴史遺産へのふるさと納税を利用した寄附募集を行っています。詳しくは「寄附はこちらから」をご覧ください。

-

- 1.龍華院 庫裏の防火設備修理

- 2.下谷上の舞台のかやぶき屋根修理

- 3.前田家住宅のかやぶき屋根修理

- 4.素盞嗚尊 神社本殿の修理

- 5.無汸庵 の修理

- 6.旧松森医院本医院棟の修理

- 7.幸殿社 の環境整備

- 8.「武井家伝来絵画資料(粉本 )」のデジタル化

- 9. おんたき茶屋の修理

- 10.すべての神戸歴史遺産

1.龍華院 庫裏の防火設備修理

龍華院は西区押部谷町高和にある性海寺の塔頭*1寺院です。庫裏はかやぶき屋根で、歴史的建造物として選定されています。

この消火設備であるポンプとポンプ庫が故障・損傷しています。庫裏をはじめとした歴史的建造物を保全するために、これらを修理します。

所有者:宗教法人 龍華院

年代:19世紀後半建築

2.下谷上の舞台のかやぶき屋根修理

谷上の舞台は北区山田町下谷上にある国指定重要有形民俗文化財です。回り舞台をはじめ、花道の裏返し機構など、多彩な機構を備えており、現在でも農村歌舞伎の舞台として使用されています。

このかやぶき屋根の傷みが進行し、修理が必要です。屋根の葺き替えをおこない、建物を保護します。

所有者:一般財団法人 下谷上農村歌舞伎舞台保存会

年代:江戸時代末期(1840年)建築

3.前田家住宅のかやぶき屋根修理

主屋のかやぶき屋根は長年の風雨による傷みが著しく修理が必要です。屋根の葺き替えをおこない、建物を維持していきます。

所有者:個人

年代:19世紀前期建築

4.有馬芸妓文化公演会

「湯女 を起源とする有馬芸妓文化」は2021年度に神戸歴史遺産として認定されました。有馬芸妓はその唄や踊りによって北区有馬町にある有馬温泉の文化を体現している貴重な存在です。有馬芸妓文化の特徴や魅力を多くの方に知っていただくために、無料公演を実施します。

所有者:宗教法人 素盞嗚尊神社

年代:安土桃山時代 16世紀後期建築

5.無汸庵 の修理

無汸庵は東灘区御影中町にあり、国登録有形文化財に登録されています。木造平屋建の茶室です。陶器土鍋で蓋をした宝形造屋根を持ち、鎌倉時代の山家に着想したとされる野趣溢れる自在な造りです。

建物の劣化した部分について補修し、唯一無二の芸術と精神文化を次世代へ継ぐため、アートや建築を志す若者が本物に触れる場を守ります。

所有者:株式会社 無汸庵宗家

年代:1969年建築

6.旧松森医院本医院棟の修理

旧松森医院は北区淡河町に所在します。木造瓦葺2階建ての大規模な近代和風医院建築で、令和5年度に神戸歴史遺産として認定されました。

この本医院棟を保全し、地域活性化の拠点施設として活用するために、玄関や正面の屋根など建物の修理を行います。

所有者:個人

年代:1928年(昭和3)建築

7.幸殿社 の環境整備

幸殿社は本殿、摂社、塀などが2024年度神戸歴史遺産に認定された長田区野田町にある神社です。素戔嗚尊をご祭神として創建されたと伝えられ、地域住民の手で守られてきたものです。

阪神淡路大震災で被害を受けた幸殿社を在りし日の状況に戻すため、境内の環境整備として危険木の伐採や珍しい亀甲積塀の修理を計画するために現状調査をおこないます。

所有者:個人

所有者:年代:1928年(昭和3)建築

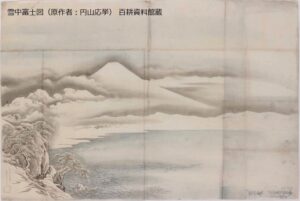

8.「武井家伝来絵画資料(粉本 *2)」のデジタル化

「「武井家文書」および「武井家伝来絵画資料(粉本)」」は2021年に神戸歴史遺産として認定されました。このうち「武井家伝来絵画資料(粉本)」は、地方絵師の絵画制作の過程について触れることができる貴重な資料です。また円山応挙、池大雅、狩野派などの模写も多く、絵画としても目を引きます。現在は須磨区板宿町にある百耕資料館で保存・調査されています。これらを広く知っていただくため、デジタルアーカイブを作ります。

所有者:一般財団法人 武井報效会

年代:近世~近代

9.おんたき茶屋の修理

神戸布引おんたき茶屋は神戸市中央区葺合町に所在し、2022年度に神戸歴史遺産に認定されました。布引の滝は、神戸を代表する観光地として親しまれ、明治初期に茶屋が拠点となって、ハイキン グ文化が育ちました。

茶屋の基礎構造の更新を含めた修繕をおこない、本来の外観を取り戻し、神戸の公園ならではの伝統的な自然享受のスタイルを提供できるようにします。

所有者:個人

所有者:年代:1924~1935年(大正13~昭和10)建築

10.すべての神戸歴史遺産

1~9のプロジェクトのすべてを応援したい場合は、こちらをご選択ください。1~9のプロジェクトに分配されます。

*1 寺院の中にある小寺院

*2 絵画の下書き、後日の研究や制作の参考とするために模写された絵画、絵や文章の手本(出典:『広辞苑 第3版』)